凌晨的微光中,铁人三项换项区摆放整齐的跑鞋,选手手腕上闪着幽光的计时芯片,无不预示着即将到来的漫长挑战征途。当发令枪响,每位选手都踏上了与时间搏斗的旅程。最终呈现在成绩系统中的那个数字——完赛时间,绝非冰冷的记录终点,而是凝结了无数汗水、策略与意志的复合体。它客观量化着每位选手的综合竞技水平,从训练计划的科学性到临场决策的智慧,每一个环节都在这串数字中留下不可磨灭的烙印。

科学训练:周期性强化

训练体系的科学与完备程度,是决定完赛时间的根基。顶尖选手的训练计划绝非简单的堆砌跑量或骑行时长,而是高度结构化的周期化工程。基础期、强度提升期、巅峰期和赛前减量期,每个阶段都有其特定的目标和训练强度分布。这种结构化训练旨在逐步提升运动员的有氧能力、肌肉耐力和赛事专项体能,同时在关键节点给予身体充分的恢复时间,避免过度训练导致的崩溃。

训练模型的构建离不开强大的数据支撑。功率计在自行车训练中的应用,提供了客观的输出负荷指标;GPS手表记录的配速、心率、步频等多元数据则描绘出跑步表现的立体图景。通过分析TSS(训练压力指数)、ATL(急性训练负荷)和CTL(慢性训练负荷),教练团队能精准评估训练刺激是否足够激发潜能,同时确保疲劳可控。《英国运动医学杂志》的研究明确指出,遵循个体化、周期性原则且数据支撑充分的训练计划,其选手在长距离耐力赛事中的表现稳定性与完赛时间显著优于随意训练者。

Z6尊龙旗舰

Z6尊龙旗舰装备革新:分秒必争

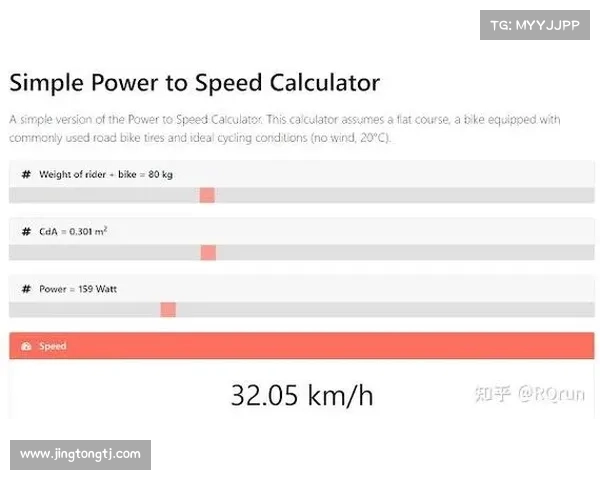

在精英竞技层面,装备的细微差异足以颠覆最终的排名格局。空气动力学是现代铁三装备设计的核心驱动力。铁三车架的管型设计、车把的集成度、头盔的外形、甚至水壶的安装位置,都经过风洞测试与CFD(计算流体动力学)模拟的千锤百炼。材质方面,碳纤维凭借其高刚性和轻量化特性,已成为高端铁三车架及轮组的绝对主流。研究表明,在40公里ITT(个人计时赛)中,一辆经过专业风洞优化的铁三车相较于普通公路车,能为骑手节省高达5分钟的时间损耗。

游泳赛段装备的进化同样令人瞩目。现代铁三防寒胶衣不仅提供保温浮力,其表面纹理与接缝设计也致力于最大限度减少水流阻力。符合FINIS标准的胶衣能使精英选手在3.8公里的公开水域中节省数分钟的宝贵时间。跑鞋技术则聚焦于能量反馈与轻量化,中底材料如Pebax、超临界发泡EVA的应用,力求将每一步蹬地的能量损耗降到最低。《体育工程学报》刊载的流体力学研究证实,顶尖装备提供的边际效益,在多小时鏖战中累积效应惊人,往往成为突破个人瓶颈的关键。

营养补给:隐形发动机

铁三赛事漫长的持续时间远超身体常规糖原储备极限,精准科学的营养补给堪称驱动选手持续前进的“隐形发动机”。赛前数日的糖原负荷法(Carb-Loading)、赛中按计划摄入碳水化合物、电解质和水,构成了赛事营养策略的核心支柱。运动营养学共识指出,在超过2.5小时的持续高强度运动中,选手应每小时补充60-90克不同类型的碳水化合物(如葡萄糖、果糖和麦芽糊精的混合),以维持血糖稳定并延缓中枢疲劳。

补给时机和形式同样关键。自行车赛段因其相对稳定性,成为能量胶、能量棒和运动饮料摄入的主要窗口。跑步赛段则需更易吸收的流质补给(如能量啫喱、含糖电解质饮料)并辅以少量固体(如香蕉片段)。忽视补给或策略失误极易诱发“撞墙”现象——糖原耗竭导致配速断崖式下跌。澳大利亚体育学院(AIS) 对长距离铁三运动员的跟踪研究揭示,成功执行个体化补给计划的选手,其后程(尤其是马拉松阶段)的速度维持能力显著优于补给不当者,全程耗时差异可达30分钟以上。

心理博弈:突破撞墙期

当身体达到极限时,强大的心智能力成为决定选手是否能够坚持甚至突破的关键。铁三运动特有的漫长孤独感和反复出现的身体痛苦,对心理韧性与专注力提出极致要求。著名运动心理学家西蒙·马歇尔博士在其著作《The Brave Athlete》中强调:“铁三完赛时间不仅是生理能力的体现,更是心理策略的胜利。”顶尖运动员善于运用目标分解法,将226公里的遥远征程拆解为一个个可达成的微型目标(如下一座桥、下一个补给站),有效降低心理负担并维持正向激励。

积极的内在对话和心理意象训练是应对高压和痛苦的利器。在极端疲惫状态下,选手通过积极的自我暗示(如“保持节奏”、“我能行”)替代消极念头(如“我不行了”、“放弃吧”),并与赛前反复演练的“成功完赛”心理影像建立连接,能显著提升痛苦耐受力。实地研究显示,接受过系统心理技能训练的选手,在赛事后程疲劳累积阶段(通常是马拉松后半程),其配速下降幅度明显小于未经训练者,这对最终完赛时间具有决定性影响。

环境适应:不可控变量

赛事当天的环境要素构成了成绩波动的最大变数,考验着选手的适应力与调整能力。气温、湿度、风速和水温等气象条件直接影响着生理反应与表现输出。高温高湿环境极大加速了脱水与核心体温升高的风险,迫使选手在维持配速与防止热疾病之间做出艰难抉择;强逆风显著增加自行车赛段的能量消耗与耗时;寒冷水温则可能诱发游泳时的体温过低。《国际运动医学杂志》的论文证实,极端环境因素可使精英选手的完赛时间产生超过10% 的波动。

赛道地形特征同样举足轻重。自行车赛段的累计爬升高度、坡度分布,跑步赛段的路面材质(柏油路、砂石路、步道)、转弯频率和上下坡分布,都潜移默化地影响着能量消耗效率和配速稳定性。经验丰富的选手会在赛前进行详尽的赛道勘察,根据海拔曲线图制定精确的分段功率或配速策略,并在比赛中根据实时反馈进行微调,力求在多变环境中争取最优成绩。

铁三终点线上的完赛时间,犹如一枚精密的复合齿轮,其运转由科学的训练周期、尖端的装备选择、精准的补给策略、坚韧的心理素质和灵活的环境适应能力共同驱动。这个数字不仅是竞技水平的客观度量,更是人类探索耐力极限的深刻印记。它无声地诉说着每一位铁人背后的专注、策略与永不言弃的意志较量。

对于渴求突破的选手而言,唯有以数据为经,策略为纬,不断审视并优化这五大核心要素间的协同作用,方能在时间的洪流中刻下更闪耀的印记。未来的研究可进一步探索个体生理生化标志物如何更精准地指导训练负荷分配与营养补给方案,以及在极端环境压力下神经-内分泌系统的实时调控机制,为人类持续突破耐力极限提供更强大的科学引擎。